結果を出してきた人はどんな考え方をしてきたのか。どうすれば“考え抜く”ことができるのか。知りたいビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。

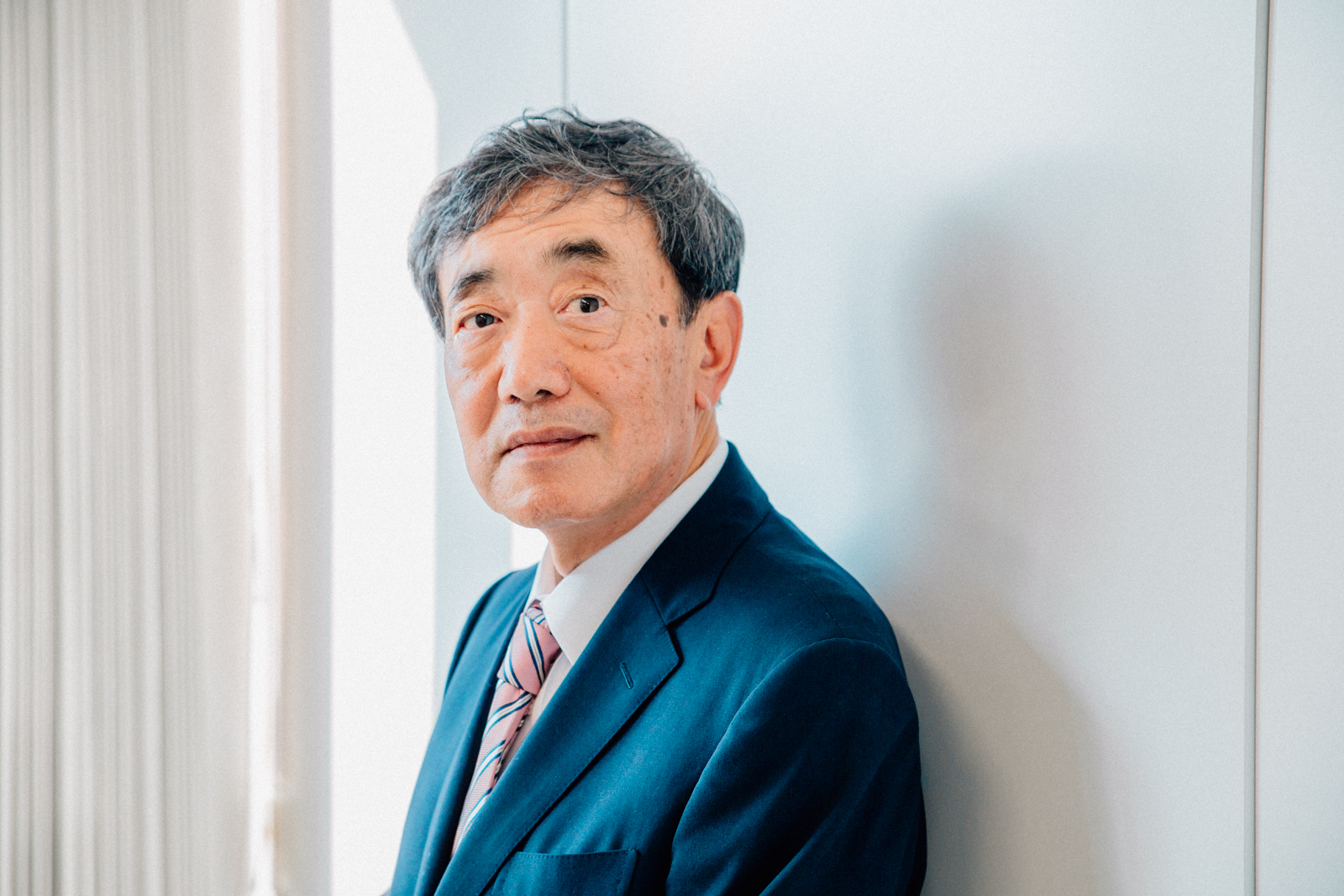

今回、話を聞いたのは「プロ経営者」と呼ばれる松本晃(まつもと・あきら)氏。ジョンソン・エンド・ジョンソンやカルビーの業績をV字回復させました。その後はRIZAPグループの構造改革を手掛け、現在は、環境関連の新規事業に挑戦しています。

松本氏にとって“考え抜く”とは? 成功のために必要なこととは?――インタビューで迫りました。

この記事のポイント

- 「勉強」だけでも、「考え抜く」だけでもダメ

- 考え抜くとは「工夫をする」こと

- 自分の目で、耳で観察し、仮説を立て、自ら検証する

「考え抜く」「勉強する」 成功には両方必要

松本さんにとって“考え抜く”とは、どういうことでしょうか?

孔子がこんな言葉を残しています。「学びて思わざれば是則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば是則ち殆し(あやうし)」

「学びて思わざれば是則ち罔し」とは、勉強ばかりして、自分で考えないと学んだことは何の役にも立たない。一方「思いて学ばざれば是則ち殆し」は、考えているが勉強しないやつは危険だ、ということです。

つまり両方のバランスが必要である、と。

ビジネスには答えがあるかないかはわからない。しかも、それがいくつあるかもわからない。勉強ばかりしてきた人間は、答えが必ずあると思っている。

常に考える、それしか成功の道はありません。高学歴な人間が全員ビジネスで結果を出せるわけではないのは、これが理由です。勉強して考えない人が多い。ビジネスの成功のために、「考え抜く」というプロセスを省くことはあり得ないのです。考えることなしに何かを成し遂げることはない。

しかし、一方で考え抜くだけでもダメ。

ベンチャーはだいたい思いつきが多かったりしますね。ただの思いつき。ビジネスの世界は、思いつきがたまたまヒットすることもある。でもそれは2回目、3回目のヒットにはつながらない。ビジネスをやる上で知っておかねばらない知識は、身につけておく必要があります。

思いつきが成功する確率を上げるために、勉強は必要です。 何をするにも、基本的なことをしっかり身につけておくことは大事です。基本をおろそかにして何かを始めることはできません。

原点は伊藤忠商事の「創意 工夫 実行」

松本さんが“考え抜く”ことができるようになった原体験はありますか?

原体験は最初に入った伊藤忠商事です。

わたしは京都大学大学院農学研究科の修士課程を修了し、1972年4月に伊藤忠商事に入社しました。入社式で見た会社の社是には「創意・工夫・実行」と書かれていました。

創意も実行も仕事をする上では至極当然のことですよね。当時のわたしは「工夫」がピンとこなかった。しかし、実際に仕事をしてみて工夫がないとうまくいかない、工夫こそが「考え抜く」ということだと気付いたんです。

価格競争に走ってしまうと、契約が取れても儲かりません。しっかりと工夫して価値を提供し、利益をあげる。工夫とは“考え抜く”こと。考え抜けば稼げるようになります。

現場で観察せよ

ビジネスパーソンが“考え抜く”ことができるようになるには、何が必要でしょうか?

まずは観察から始めること。観察して何かを発見すること、これが大事ですね。

具体的には現場。しっかりと現場を観察する必要があります。現場にいくと何かに気付くんです。

普通は1度や2度現場にちょっと足を運んで「わかった」と言って帰る。何もわかっていない。気付かなかったら気付くまでそこにいればいいんです。1日は24時間もある。何時間もずっとそこにいて何かに気付くまで観察し頭を巡らす。

例えば私の場合、カルビーでフルグラがまだ売れてなかった頃に、食べてみたらとてもおいしい。なぜこんなおいしいものが売れないのかと思って現場に行ってみました。現場はスーパーマーケットです。なぜ売れないんだろうという疑問を持ちながらスーパーの中で考えながら観察していました。

すると、スーパーって均等にお客さんがいるわけじゃないと気付いたんです。ある売り場には人が多い。ある売り場には全くお客さんがいないということもある。そうすると「売れないのは、場所の問題かもしれない」と思ったのです。

わたしが行ったスーパーでは、コーンフレークのようなシリアルが主に並べられていたんですが、そこはあまり人が立ち寄らない。フルグラをパンや牛乳の近くに置いてもらったら売上げが大きく伸びるのではと仮説を立て、そして実行したわけです。

何でもいいから仮説を立てろ

現場に行っても松本さんのような着眼点をなかなか持てない人は、どうすればいいでしょうか。

所詮、訓練です。さきほどの例だと「売り場が悪いのではないか?」というのが仮説です。そして次に「違う場所に置いてみたらどうなるか」という検証に移ります。これぐらいのレベルの仮説は誰にでもできます。

仮説が間違っていたらまた別の仮説を立てて検証する。これが“考え抜く”ということにつながります。

すぐに仮説が出なければ出るまで何度も現場に行くこと。戻るところはいつも現場です。

うまくいっているときも仮説をたてなくてはいけない。なぜうまくいったんだろう? と。

最初にも言いましたが、ビジネスはたまたまうまくいくこともある。でも、たまたまだと連続しません。なぜうまくいったのかをきちんと分かっておけば、次に活かせるでしょう。

仮説検証は、自分のお金で

仮説を立てることが難しいと思っているビジネスパーソンもたくさんいると思います。

仮説検証の上で大切なのは、自分のお金を使ってやるのがいいんじゃないでしょうか。

自分のお金を使っていると、お客の気持ちがよくわかります。私の例ですが、ライザップも自分のお金を払って通いました。じゃないと、あんなに高いジムなのに何故多くの顧客が来るのか、そこまでの価値はあるのか? というのがわからない。

フルグラも自分で買って近所の人たちに配りました。正直な感想を教えてもらったんです。そしたらみんな「おいしい」って。

やっぱりおいしいってことは、もっと売れるはずだ、と。まず現場で売り場所の仮説を立てたので、次は何だ、という流れで考えたんです。

食べ物を購入する場合、値段も大きな判断材料になりますよね? だから次は値段への仮説を立てました。

フルグラは朝食として食べるという想定なので、一般の人が朝食にいくらまでなら出せるか? 私は150円という仮説を立てました。おにぎりやパン食の場合もそれぐらいですよね。

フルグラはフルグラだけを食べるという人はほとんどいない。ヨーグルトや牛乳と合わせます。ただ、それだけだとちょっと食べごたえがない。

「フルグラ1食分50グラムとヨーグルトとバナナ」が朝食として最適ではないか?この3つの合計で150円位になれば理想だと考えたんです。

いまスーパーでフルグラと牛乳やヨーグルト、バナナをそろえれば、1食150円ぐらいになります。コンビニで買うともうちょっと値段が上がってしまいますけど。

売り方も工夫しました。1食分を小袋で売ったり、カップに入れて直接牛乳を注げる商品も出しました。

こういう仮説検証の繰り返しでフルグラがヒットしました。

[ライター:桜口アサミ]

プロフィール

インタビュイー

松本 晃(まつもと あきら)氏

京都大学大学院修了後、伊藤忠商事に入社。1993年にジョンソン・エンド・ジョンソンに入社し、1999年に代表取締役社長に就任。同社最高顧問を経て、カルビー代表取締役会長兼CEO、RIZAPグループ代表取締役を歴任。2019年にラディクールジャパンを設立し、設立時より代表取締役会長CEOを務める。

-

前の記事を読む福沢諭吉に学ぶ、考える手法(後編)田中慎一氏